contents

📝 地理と気候:風がつくる紅茶

地理

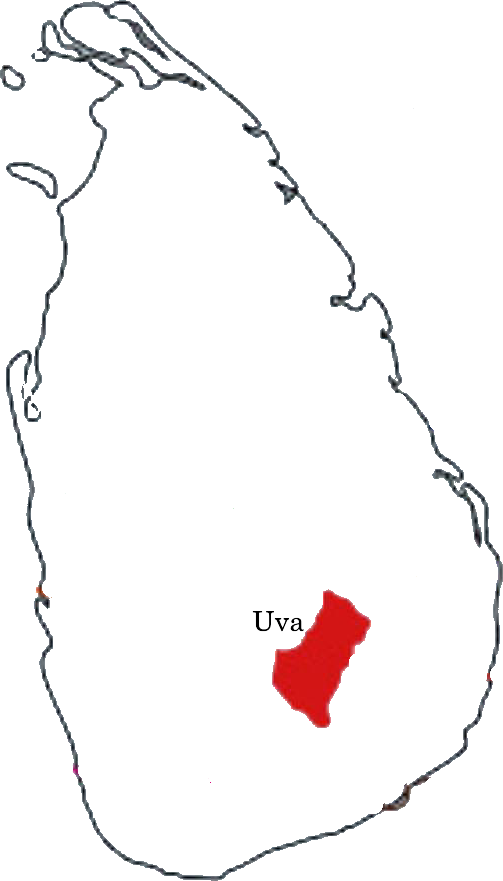

ウヴァ(Uva)は、スリランカのセイロン中央山脈東側に位置する州です。標高1200m以上の地域は、高地高級茶で世界三大銘茶であるウバ紅茶の産地として知られています。紅茶の産地のUvaと言う場合は州全体ではなく一部高地を指します。

季節風と乾燥期──香りを育てる気候のリズム

スリランカの紅茶産地ウヴァを特徴づけるのは、その高地の涼しさと、モンスーンの合間に訪れる乾燥した季節風です。この「風の時期」に摘まれる茶葉は、他の産地では得られない独特の香気をまとい、ウヴァ紅茶の名を世界に知らしめてきました。

スリランカには南西モンスーン(5月〜9月)と北東モンスーン(10月〜翌年1月の 2種類のモンスーン が存在していています。茶葉は一年を通じて収穫され ますが、ウヴァは島の東側の高地なので、「南西モンスーンの裏側」にあたり、この時期、乾いた風(”leeward wind”)が吹きます。「雨が止んだときに紅茶の香りが立つ」という気候リズムでクオリティシーズンは7〜9月です。またクオリティーシーズン以外の茶葉も、強い渋味と濃い水色を備えていて高い人気があります。

ウヴァは山間地なので、風の通り方が農園ごとに違います。例えば東向き斜面は朝の風を受けやすく乾燥しやすく、西向き斜面は湿った風が残りやすいという具合です。その結果、同じ「ウヴァ産」でも味に個性が出るのです。

伝統的な職人たちが「風の声」を聴く理由

現地の茶園マネージャーや職人は、今でも風を「肌で読む」そうです。彼らが「今夜から風が変わる」と言えば、翌朝からの製茶計画を変更します。これは気象データより早く反応する経験知で、品質に直結しています。

🌿 茶園と産地:山間のエステート

🇱🇰ウヴァ(Uva)地方の地理的背景

- 位置:スリランカの東側の高原地帯

- 中心地:バンダラウェラ(Bandarawela)、ハプタレー(Haputale)、ウヴァ・パラナガマ(Uva Paranagama)など

- 標高:900〜1,500m(ミディアム〜ハイグロウン)

- 気候:南西モンスーンの風下にあたり、乾燥した風が吹く季節あり(=クオリティシーズン)

🍃 ウヴァ(Uva)の有名なエステート(茶園)と特徴

茶園名 | 読み方 | 特徴/歴史 |

|---|---|---|

| Dambatenne Estate | ダンバテンヌ茶園 | トーマス・リプトンが創設。ウヴァ地方の象徴的エステート。香気に優れる高地。 |

| St. James Estate | セント・ジェームズ茶園 | クオリティシーズンにメントール香が最も出やすい。軽く華やか。 |

| Craighead Estate | クレイグヘッド茶園 | 乾いた涼風の通り道にある茶園。やや渋みが強く出ることで知られる。 |

| Uva Highlands | ウヴァ・ハイランズ | 香気とボディのバランス。欧州市場向けにも人気。 |

| Welimada | ウェリマダ周辺(地名) | ウヴァの中でもやや南東寄り、花香が出やすい地区。エステート名ではなく地区名として知られる。 |

🚂ウヴァ(Uva)の茶園と鉄道の結びつき

年代 | 出来事 | 内容 |

|---|---|---|

| 19世紀後半 | 英国人がプランテーションを開発 | コーヒーのプランテーション |

| 1864年 | 英国植民地政府が整備したセイロン鉄道(Ceylon Government Railway) が開通 | ・最初の路線は コロンボ〜キャンディ間(内陸のコーヒー地帯へ) ・目的はコーヒー輸送 |

| 1869年 | コーヒーさび病(coffee rust)流行 | ・セイロンのコーヒー産業が壊滅的打撃 ・紅茶への植え替えが始まる |

| 1870年代後半〜1880年代 | ジェームズ・テイラーが紅茶栽培を確立 | ・この時点で鉄道は既に整備中・拡張中 ・紅茶も鉄道を利用し始める |

| 1890年ごろ | トーマス・リプトンがセイロン進出 | ・彼は既にイギリス国内で流通網(スーパーマーケット)を持っていた ・セイロン現地で茶園(例:Dambatenne)を取得し、鉄道を活用して安価な紅茶を大量出荷 ・鉄道を敷いたのではなく、「既にある鉄道網を用いて、供給体制の合理化」に成功した |

🚂 よく誤解されますが、リプトンは“鉄道の恩恵を最大限に活用したビジネスマン”であって、鉄道そのものの設計者ではありません。彼はこの既存の鉄道網を巧みに活用し、現地茶園と港湾、そして英国市場を結ぶ流通システムを築きました。その姿は、単なるプランターではなく、輸送と販売のネットワークを操る“紅茶商人”そのものだったのです。

🇱🇰ウヴァ(Uva)の紅茶の特徴

| 定番表現 | 実際の意味・背景 |

|---|---|

| メントール香(ウヴァ・フレーバー) | ハーバルな香気(シソ・ユーカリ・カンファー系)で、揮発性が高く、喉奥にスッと抜ける感覚。カテキンと精油の特定構造の組み合わせで発現すると言われています。収穫年・気候によって強弱が出る。 |

| 透明感(清涼感) | 渋みが少なく、色が澄んでいて、味に“軽さ”がある。発酵・乾燥の管理が精密で、クリアに仕上がるときに感じられる。が、全ロットではない。 |

| スナップ(snap) | 英語圏で使われる表現で、「歯切れのよさ・音のようなキレ」。酸味・渋味が短く立ち上がり、すっと消える。日本語でうまく訳されていないが重要な特徴。 |

| ドライで軽い収斂性 | 飲み終わりに「きゅっ」と口が締まる感覚。高地&乾燥気候で育つ茶葉特有のタンニン構造が影響。低地のような「重くまとわりつく渋み」ではない。 |

🔍 実際の“幅”が出る理由

ウヴァフレーバーとかよく聞きますが実際に飲み比べると結構、味・風味ともに幅があります。その理由をまとめてみました。

| 幅が出る要因 | 内容 |

|---|---|

| 🔄 クォリティーシーズンの振れ幅 | 通常7〜9月がウヴァの乾燥期だが、年によって気象条件が異なり、メントール香の出方が変わる |

| 🧪 工場ごとの製茶工程 | 乾燥温度・萎凋時間・CTCとOPの比率などによって香りと抽出の個性が大きく異なる |

| 🗻 茶園の標高と斜面 | 日照と風の当たり方によっても風味が変化。特に「風の通り道(通称ウヴァ・ブリース)」の影響は大きい |

| 📦 輸送・保存状態 | ウヴァの香気は繊細なので、輸送中の湿度・温度・酸化で劣化しやすい。市場で出回るときには変わっていることも |

🍂 テイスティング観点で言うと

| ウヴァらしさの出方 | テイスティングの観点 |

|---|---|

| 強めのメントール系 | 湿布・ユーカリ・ミント・ラベンダーなどのニュアンス。冷めるとさらに際立つことが多い。 |

| 透明でクリアなボディ | 色は明るいが赤みが強い。タンニンが少なく、苦味よりも「短い渋みと香気」が主役。 |

| 果実感のある年 | 乾燥+日照が良い年は、バラや熟れた白桃のような“陽の果実”香が乗る場合もあり。 |