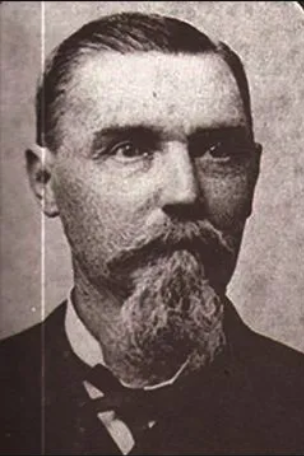

Charles Alexander Bruce

(1793–1871)

アッサム茶業の父

第1章 人物概要 – 軍人から茶業者へ

チャールズ・アレクサンダー・ブルース(Charles Alexander Bruce, 1793–1871)は、アッサム紅茶を近代的な産業へと押し上げた中心人物です。彼はもともとイギリス東インド会社の海軍軍人としてキャリアをスタートし、のちにインド北東部のアッサム地方に派遣されました。

この地には、兄ロバート・ブルースがかつて訪れ、現地の部族から「野生の茶樹」とされる植物を発見していました。ロバートはその存在に着目しながらも、正式な研究に至る前に急死。その兄の遺志を受け継いだのが、弟チャールズだったのです。

アッサム地方は当時、まだ茶の産地として世界的には知られておらず、イギリス政府や東インド会社も「茶といえば中国」という常識から抜け出せずにいました。しかしチャールズは、現地の植物を実際に観察し、栽培と製造の実験を重ね、茶樹が自生する土地に紅茶生産の可能性を見出したのです。

第2章 兄の遺志を継いで ─ アッサム種の認定まで

1830年、チャールズの兄ロバート・ブルースは、アッサム地方のシンポー族(Singpho)の村で、現地の人々が日常的に飲用していた「苦味のある葉」に出会いました。それは後に「アッサム種(Camellia sinensis var. assamica)」と名付けられる、野生の茶樹でした。

ロバートはその発見を世に問うことなく、翌年の1831年に病没。彼が残した茶葉の標本は、チャールズの手に渡りました。

チャールズは現地の茶樹から種子を採取し、植樹と育成を重ねます。1834年、イギリスの「茶の代替産地開発」政策により、チャールズの研究は公的に支援されるようになりました。こうして兄の「発見」は、弟の手によって「証明と発展」へと昇華されたのです。

第3章 茶園の創設と産業化への歩み

1835年、チャールズは東インド会社から正式任命を受け、アッサムにて官製茶園の設立に着手します。当初は中国人労働者と現地部族の文化的齟齬に悩まされましたが、彼は粘り強く現地の風土に合った栽培法と製造技術を確立していきました。

1837年にはアッサム産の紅茶がカルカッタ市場に出荷、1838年にはロンドンで初の輸出紅茶として販売されます。これがアッサム紅茶の世界進出の第一歩でした。

第4章 『茶の栽培と製造法』──知識を残すということ

1839年、チャールズは『A Report on the Manufacture of Tea in Assam』を発表。茶園の運営から製造技術、労務管理まで詳細に記録したこの報告書は、後の紅茶産業の拡大における重要な指針となりました。

単なる開拓者ではなく、記録し、知識を共有することの意義を理解していた人物でもあったのです。

第5章 アッサム茶業の基盤とチャールズの記憶

チャールズの努力により、アッサムは帝国紅茶の一大供給地として発展します。先住民との土地問題や労働力の搾取といった影もありましたが、彼自身はその地に生涯を捧げ、1871年にアッサムで没します。

今なお、いくつかの茶園では彼の名が記録され、アッサム紅茶の父として静かに讃えられています。

第6章 チャールズの功績と、私たちの記憶

チャールズの功績は、技術や輸出といった表層だけでなく、土地に根ざし、文化を育てる姿勢そのものでした。

- アッサム種の発見と体系化

- 茶園制度の確立

- 紅茶製造の技術記録

- 初の輸出紅茶の確立

今、私たちが紅茶を語るとき、その背後にこうした記憶があることを、静かに思い出してほしいのです。