contents

- 🇮🇳インドの紅茶産地 紅茶大国インドの姿

- 🏔️ 地理と気候:なぜ特定地域だけ?

- 📜 歴史の背景 イギリスと茶園開発

- ☕生活文化と消費 チャイと日常

- 🗺️ 地図の見方と分布のポイント

- 🌈多様性と統一感を併せ持つ「紅茶の国」

🇮🇳インドの紅茶産地 紅茶大国インドの姿

インドは、世界最大の紅茶の産出国のひとつであり、また同時に、世界最大の紅茶消費国でもあります。

※「茶の生産量」という統計では中国が首位に立ちますが、中国の統計には緑茶や烏龍茶などの中国茶全般が含まれています。そのため、紅茶に限った生産量ではインドが世界一であるという見方も広く受け入れられています。

紅茶の主な産地としては、北東部のアッサム地方、ヒマラヤ山麓のダージリン地方、南部の高原地帯であるニルギリ地方が三大銘茶として知られています。これらはいずれも気候・標高・土壌の条件が紅茶の栽培に適しており、香りや味わいの個性が際立っています。

また、アッサムの北部ではブロークンタイプのCTC製法の茶が大量に生産され、チャイ文化を支える日常茶としてインド国内で広く消費されています。一方で、ダージリンやニルギリでは、より高級志向のリーフティーも生産され、欧州や日本への輸出品としても重要な役割を担っています。

このように、インドは「日常の茶から特別な茶までを内包する広大な茶文化圏」であるといえるでしょう。

🏔️ 地理と気候:なぜ特定地域だけ?

インドは日本の約8.7倍という広大な国土を持つ国ですが、紅茶の栽培に適した地域はごく限られています。その主な理由は、「紅茶に適した気候と標高」という自然条件にあります。

紅茶の栽培には、昼夜の寒暖差、豊富な雨量、適度な湿度、そして排水性の良い酸性土壌が求められます。こうした条件がそろっているのは、北東部のアッサム地方やヒマラヤ山麓のダージリン、南部高原のニルギリなど、ごく一部の地域に限られているのです。

そのため、インド全体として見ると、紅茶の生産量は全農作物のわずか0.6%(2021年)にとどまりますが、その濃密な産地群が世界の紅茶市場に大きな影響を与えているのです。

📜 歴史の背景 イギリスと茶園開発

インドの紅茶産業は、植民地時代のイギリスによって大きく発展しました。

18世紀後半から19世紀にかけて、中国茶に対抗するため、イギリスはアッサム地方での茶木の自生を発見し、インドにおける紅茶栽培を国家戦略として推進しました。

その結果、ダージリン、アッサム、ニルギリなどに大規模な茶園が開かれ、鉄道や港湾インフラと連動して輸出用の産業構造が形成されていきました。

🚂ダージリン・ヒマラヤ鉄道

これらの地域では今もなお、植民地時代の名残をとどめる茶園文化が息づいています。特にダージリン・ヒマラヤ鉄道(Darjeeling Himalayan Railway)は世界遺産にもなり、現在も毎日運航しています。この鉄道路線を敷いたイギリス人もまさか、インド人が100年後も使い続けるとは思わなかったと思います。ニュー・ジャルパーイーグリーからダージリン間の約 88 km、高低差 約2,000 mを走る登山列車で平均時速10kmなので、片道7~10時間かかります。ちなみに、車で行くと約2時間ほどらしいです。

☕生活文化と消費 チャイと日常

インドは世界最大級の紅茶生産国であると同時に、世界最大の紅茶消費国でもあります。とくに都市部・農村部を問わず、日常的に紅茶が飲まれる文化は国全体に根づいています。

その中核を担っているのが、チャイ(多くはスパイス入りのミルクティー)の存在です。アッサム産のCTC紅茶(細かく砕いた茶葉)を使用し、牛乳や砂糖、時にはスパイスと煮出してつくるチャイは、労働者の休憩時間から家庭の団らんまで、あらゆる場面に登場します。

チャイは単なる飲み物ではなく、「人と人をつなぐ潤滑油」としての社会的な役割を果たしています。

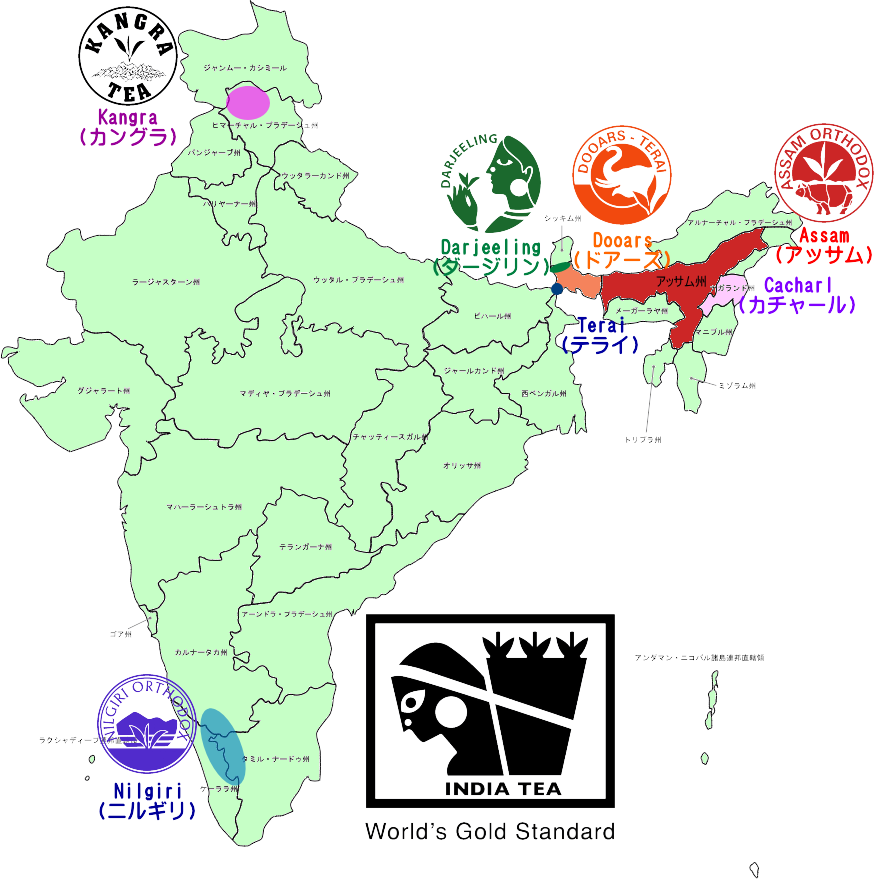

🗺️ 地図の見方と分布のポイント

紅茶の産地は、以下のような特徴的な分布を示します。

- アッサム地方(北東部):世界最大の単一紅茶生産地。CTC製法が主流。平地が中心。

- ダージリン地方(ヒマラヤ南麓):標高1000m〜2000mに位置する「紅茶のシャンパン」。フルリーフ中心。

- ニルギリ地方(南部高原):南インドの山岳地帯で栽培。香り高くマイルドな紅茶。

- その他、ドアーズ(Doars)やカングラ(Kangra)なども小規模ながら個性を持つ産地。

これらの分布は、標高・気温・湿度・土壌など自然条件によって自然に選別された「紅茶の適地」の地理的マッピングといえるでしょう。

🌈多様性と統一感を併せ持つ「紅茶の国」

インドは、CTCチャイから高級フルリーフまで、あらゆるタイプの紅茶を内包する茶の大国です。

それぞれの産地が際立った個性を持ちながらも、「紅茶を通じて人々の暮らしを支える文化」という共通点を持っています。

こうした多様性と統一感をあわせもつ構造こそ、インド紅茶の魅力であり、世界中の紅茶文化に深く影響を与えてきた所以といえるでしょう。