三国

contents

概要

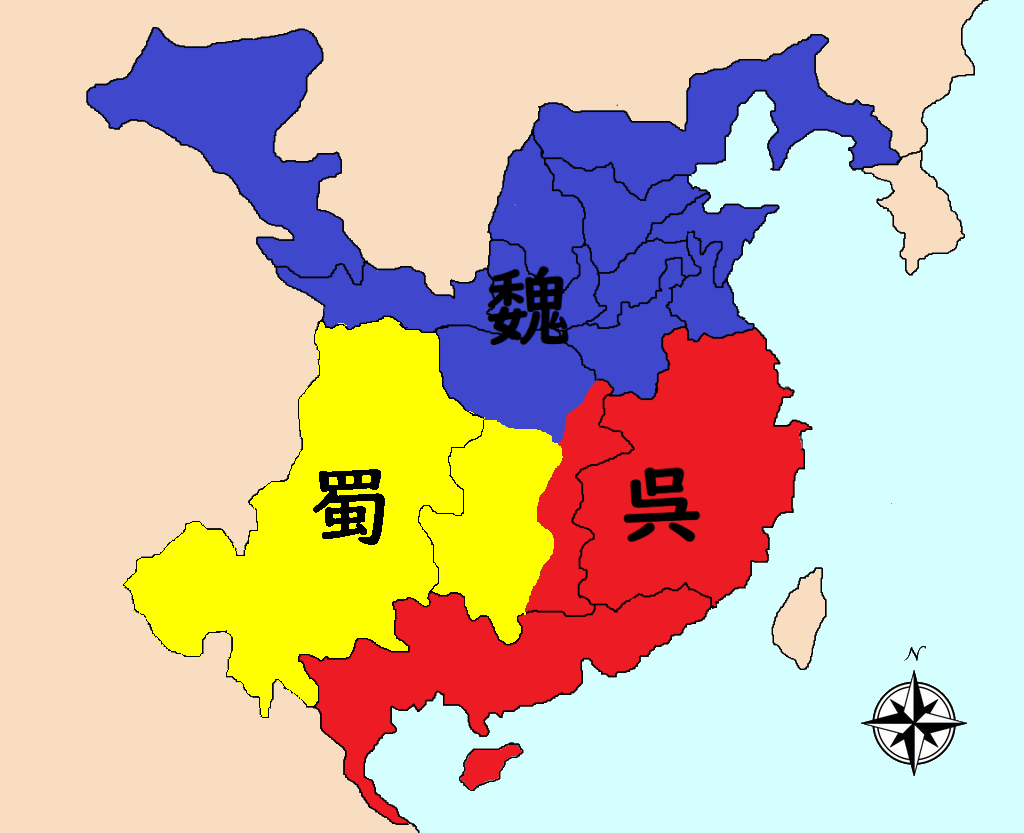

後漢が滅亡した後に中国に成立した三国時代の三つの国である魏・蜀・呉が覇権を争った三国時代は、茶が「薬」から「日常の飲用」へと用途を広げ、さらに制度化・流通化へ向かう転換期でず。特に蜀(四川)での茶の生産と課税は、後の団茶・点茶文化への基盤となりました。

詳解

三国時代(220〜280)は、茶文化史における「用途の多層化」が進んだ時期です。漢代までは薬としての側面が強かったのですが、この時代には 「飲む」だけでなく「兵站物資」「贈答品」「交易品」 としての位置づけが明確になっていきます。とりわけ蜀(四川)地方は茶の主要産地として発展し、茶が半ば官制の物資となったことが確認されています。

蜀志の「王褒伝」には、茶を煮て客に供する記述があり、兵士の疲労回復や寒冷地での温熱補給に用いられたとする説もあります。魏・呉においても茶の記録は少数ながら散見し、茶が「薬効ある飲料」から「人をもてなすための飲みもの」へと変化しつつあったことが読みとれます。

また、この時期には茶が 租税・貢納の対象 として扱われた形跡があります。生葉のままでは腐敗しやすく、輸送に向かないため、蒸して固める 「固形化処理」 が進み、これがのちの 団茶(だんちゃ) へ発展します。この「保存と輸送のための加工」が、後世の点茶法や抹茶文化、さらに発酵茶・紅茶文化にもつながる重要な技術的布石となりました。

三国時代そのものは、茶の飲用がまだ文化として体系化される前段階です。しかし、茶が 軍事・行政策・交易 の中に入り込んだことで、「茶を社会制度の中で扱う」という発想が芽生えました。この社会化こそ、唐代の『茶経』による文化体系化を可能にした土台なのです。

🧸くまの一言

茶が「人の暮らし」に入る前に、「社会の仕組み」に入り始めていた時期だといえます。