目次お茶の伝来と茶器の始まり

湯飲みと小皿

1610年にヨーロッパに初めてお茶文化を持ち込んだのはオランダ東インド会社でした。その当時お茶は万能薬のような薬として扱われて主治医の処方で王侯貴族たち上流階級が飲んでいました。しかし、輸入が安定してくると、嗜好品となって、今度は「富と権力の象徴」となり上流階級のステイタスシンボルになりました。当時のお茶は緑茶でした。ヨーロッパでお茶とともにカップとソーサーはどのように発展してきたのでしょう。

このお茶の広がりと共にヨーロッパにおける茶器の歴史も始まりました。お茶が伝わった当初は、ヨーロッパ諸国に磁器を作る技術がありませんでした。なので王侯貴族たちは中国や日本から輸入した把手のない茶碗でお茶を楽しんでいました。日本の湯飲み茶碗ですね。この茶碗は「ティーボウル(Tea-bowl)」と呼ばれていました。

お茶の人気が高まるにつれて、中国(一部日本)からたくさんの茶碗が輸入されました。当時の上流階級の人々はその美しさにすっかり魅せられてしまいました。

ソーサーの誕生

この把手のない茶碗と共にヨーロッパに渡った輸入品の中に、お茶請けを盛るために使う共柄の皿がありました。これを当時のヨーロッパの人たちは受け皿と思って使用していたのではないかと考えられています。これが現在のソーサーの元になります。この当時の喫茶風景を描いた絵画には、取っ手のない碗皿でお茶を飲む人が描かれたものがあります。つまり茶碗で緑茶、という日本でとてもなじみの深い飲み方が伝わっていたことになります。

(新しいタブで開きます)

(新しいタブで開きます)カップとソーサー

ヨーロッパの人々にとって、取っ手のない茶碗は熱くて持ちにくかったようです。しかしソーサーであれば縁と高台に指をかければ、持ちやすくお茶を飲むのもスムーズになると考えられました。そこで当時のオランダの宮廷では「お茶をソーサーに移して飲む」というマナーを作り出し、広めました。

そのマナーによると、カップから直接頂くのは下品なのです。まずソーサーに熱いお茶を一度移し、香りを楽しみながら少し温度を冷まします。そのあと、空気と一緒に音をたてて(その方がより冷めるので、重要だったようです)お茶をすする、という作法が大切にされていました。音をたてて飲むのは、今では当然マナー違反とされます。でも当時はお茶を出してくれた主人への感謝の表現として広まっていたそうです。

この使い方がヨーロッパ中に広がり、まるでスープ皿のような深めのソーサーとカップのセットという形が出来上がりました。これが今のカップ&ソーサーの原型になっています。

マイセン以降

1710年にドイツのザクセン州マイセンで誕生した「王立ザクセン磁器工場」がヨーロッパで初めて白磁の製造に成功します。ここから、ティーカップは独自の方向性をとっていくことになります。そして18世紀の終わりには、熱くても持ちやすい把手付きのカップが主流になりました。

ちなみにソーサーでのむマナーはわりと残っていました。中流階級以下にもお茶が広まる頃には、ポットが買えない人々(当時ポットは高級品でした)が、茶碗に直接茶葉を入れ、お湯を注いでお茶を作り、それをソーサーに注いで飲んでいたとも言われています。つまりカップをポットの代わりにしていたわけです。

そしてロシアへ

やがてカップからソーサーに注いで飲む作法はだんだんと風化していきました。しかしソーサーの存在はそのまま残り今の形になっていきました。そしてこのカップの形とカップから直接飲む習慣が英国やフランスなどヨーロッパにも伝わりました。そこから現在のティーカップの型と「カップから直接飲む」というマナーが生まれたのです。下の絵にもあるように把手がついたカップが一般化したあとも、ソーサーに移して飲むというマナーがロシアに渡ってしっかり残っていたことがわかります。

19世紀に入ってもイギリスの中流階級以下にはまだソーサーから飲む作法が根付いていました。それは下のディケンズ「ボズのスケッチ集」の挿絵からもわかります。

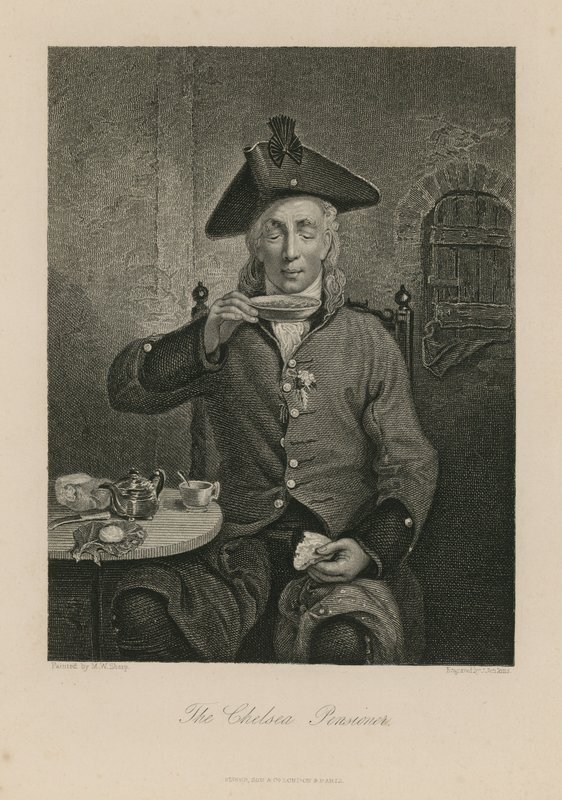

ミカエル・ウイリアム・シャープの版画「チェルシーの年金」にもこれが描かれています。ソーサーでお茶を飲む作法がイギリスにも伝播していたことがはっきりとわかります。

現代では

ソーサーから飲む作法は今もアイルランドの一部地域やスリランカなどには残っています。

物語の中では

赤毛のアン

日本のアニメ『赤毛のアン』第6話にマシュウがソーサーから茶を飲むシーンがあります。『赤毛のアン』の原作は1908年に発表されています。なのでソーサーからお茶を飲む18世紀のマナーはさすがに廃れていたと思います。19世紀に入るとあまり品のよくない飲み方とされていました。ですがマシュウは1810年代生まれなので、古風な飲み方が残っているというのを描くことで、マシュウが古風な考えを持っていることを表していたのだと思います。ちなみにこのシーンは原作には描写がありません。制作スタッフが文学や歴史を研究した結果、こういう細かい生活描写が生まれたのでしょう。こうした歴史描写を付けたし、挟み込むというのは素晴らしいと思いました。