contents- 「缶」から始まる文化の物語

- 密輸と偽装、そして「紅茶缶」の暗躍

- 錯視としての「高級感」とパッケージデザインの進化

- 近代印刷技術と紅茶缶の誕生

- 近代日本の紅茶缶とラベルの意匠

- 日本における類似事例と明治の「茶缶」

「缶」から始まる文化の物語

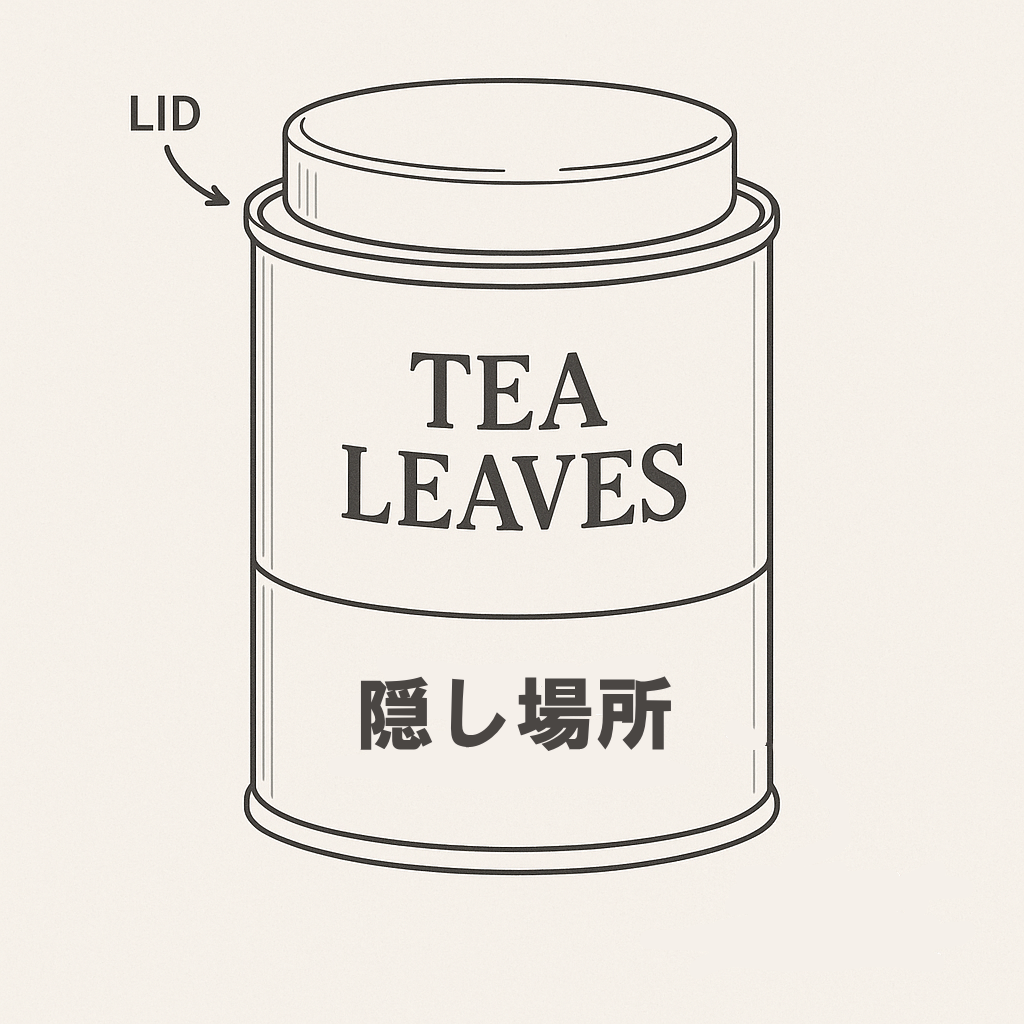

紅茶の歴史を語るとき、茶葉の起源や貿易の話にはよく触れられますが、「缶」という容器に光が当たることはそう多くありません。しかし、かつて紅茶缶は単なる保存容器ではなく、美術工芸の粋を凝らした装飾品であり、情報の隠し場所であり、ときに「道具」としての裏の顔すら持っていました。

その時代、その表情。その「缶」が語るのは、人と文化と欲望が交差する歴史の一幕なのです。

密輸と偽装、そして「紅茶缶」の暗躍

『紅茶缶(1)』で見てきたように紅茶缶は密輸などの主役でもありました。中でも注目すべきは、紅茶缶の構造そのものが密輸に活用されたという事実です。

堅牢で密閉性が高く、茶葉の香りを守るために内張りされた錫や鉛の内層は、同時に密書や宝石の隠し場所として絶好だったのです。外交使節やスパイたちが「無害な贈答品」として紅茶缶を使っていた例もあると言われています。

こうした背景の中、「しっかりと密封された印刷缶=安全」という図式が人々の間に刷り込まれていきます。缶の装飾性と清潔感が、そのまま商品の信頼性と結びついたのです。

錯視としての「高級感」とパッケージデザインの進化

見た目の進化

紅茶をめぐる「見た目でごまかす」文化はやがて逆転の発想を生みました。19世紀末から20世紀初頭、紅茶缶のデザインは単なる保存容器から「商品の顔」へと進化します。

特に有名なのが Huntley & Palmers や Brooke Bond などの缶です。アール・ヌーヴォー様式やエンボス加工、金箔の縁取りなど、視覚的に「高級品」を演出する工夫が凝らされるようになりました。缶の美しさ自体が「中身の信頼性」を担保する時代に入ったのです。

これにより、紅茶缶は「贈り物」や「コレクション」の対象となり、今も骨董市で人気を集めています。

近代印刷技術と紅茶缶の誕生

19世紀後半、リトグラフ(石版印刷)や金属への直接印刷技術が発展する中で、紅茶缶は美術工芸の一ジャンルとして独自の進化を遂げます。

特にヴィクトリア朝時代のイギリスでは、「贈答文化」と結びついた紅茶缶が王侯貴族から庶民まで幅広く人気を博し、パッケージは複雑な浮き彫り加工やゴールドの箔押しなど、まるで宝石箱のような装飾が施されるようになりました。

こうした装飾缶のデザインには当時の美術動向も色濃く反映されており、アール・ヌーヴォーの花文様、アール・デコの幾何学模様、中国趣味(シノワズリ)などが次々と缶の表面を飾っていきました。今でもBrooke Bond の創始者アーサー・ブルックの曾孫が立ち上げたイギリスのブランド「ニューイングリッシュティー」などは様々な魅力的なデザインの缶を一番のセールスポイントにしています。

近代日本の紅茶缶とラベルの意匠

戦前日本の紅茶缶はイギリスやドイツのデザインに強く影響されていました。そして「輸出茶用」として西洋趣味の意匠が用いられました。

昭和期に入ると「婦人画報」や「主婦の友」などの女性雑誌に紅茶缶の広告が掲載され、レトロモダンなパッケージが登場しています。

日本における類似事例と明治の「茶缶」

一方、日本でも明治から大正期にかけて「茶の輸出用缶」の重要性は高く、多くの工場が横浜や神戸に設立されました。日本の茶缶は金属ではなく木箱や漆器に近い意匠もあり、異国趣味を醸し出す装飾が外国人バイヤーに高く評価されたといいます。

また国内市場では、明治期の「偽緑茶問題」や「香料混入事件」もあり、「缶入り=信頼」の意識がここでも形成されました。大正・昭和初期には「菊印茶」など、ブランド缶も登場し、デザイン性と品質の象徴となっていったのです。