contents📝 概要

紅茶は戦後日本において、特に輸入再開以降「贈答品」としての役割を強めていきました。その象徴が、贈答用紅茶パッケージの変遷です。そしてパッケージの形状・意匠は缶から箱、ティーバッグセットへ。パッケージの変化には、経済状況・文化意識・価値観の変化が鮮やかに映し出されています。

🥫 缶の時代:1950年代〜70年代

紅茶が「高級品」「贈り物」として登場した時代、多くは金属缶で流通していました。とくにリプトンの“黄色い缶”は、贈答用紅茶の象徴とも言える存在でした。明治屋や高級百貨店で手に入るこれらの缶は、使用後も裁縫箱や薬箱、手紙入れとして再利用され、家庭内で長く親しまれました。

🫖 ティーバッグセットの登場:1970年代後半〜

この時代は「バラエティギフト」としてのティーバッグセットが登場しました。ティーポットを必要としない利便性もあり、紅茶の贈答文化を新たな形で拡張しました。1970年代後半には一部の家庭でお歳暮などの贈答品として登場し始めます。

1980年代以降は本格的に百貨店ギフトセットの定番となっていきます。特にこの時期、Twiningsが圧倒的なシェアを誇り、百貨店や大手流通のお歳暮商戦では事実上の独占状態にありました。

📦 紙箱の時代:1980年代後半〜

経済の変化とともに、紅茶パッケージは紙箱タイプが徐々に普及しはじめました。とはいえ、1980年代半ばまでは紙のパッケージは主に廉価版に限定されており、本格的な普及は後年になります。軽量で安価な紙箱は、大量流通と効率的な店頭陳列に向いていました。なので紅茶が「日常品」として定着するにつれて増加していきました。

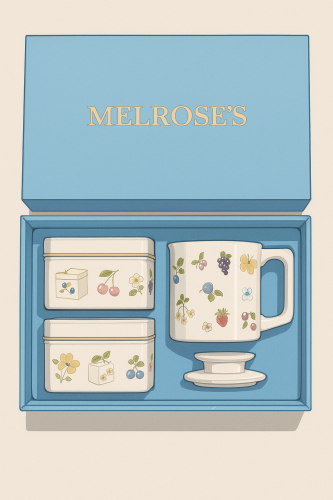

1980年代終りから1990年代あたりから、印刷技術の進歩により華やかな意匠の紙箱詰め合わせが登場し、贈答文化の維持にもつながりました。下図のように高級な商品を立派な紙の化粧箱に入れたものもありました。

🧭 贈る紅茶の価値の変遷

高度経済成長期には「贈答=高級」であった紅茶も、バブル崩壊以降はカジュアルギフトや実用性重視の方向へと変化します。2000年代以降には、個人経営の紅茶専門店による手作りギフトや、デザイン性の高いパッケージが人気を集め、紅茶は再び「個性を贈る」文化へと回帰しつつあります。

🔚 記憶としてのパッケージ

戦後には、日東紅茶のコーナーハウス活動や走る喫茶室などを通じて、贈答用缶・小冊子付きギフトが家庭に広まりました。(COMZINE /🔗 関連項目🔴参照)。

また、缶や茶筒の歴史的役割については「The Timeless Elegance of Tea Canisters」等でも解説されています。これからは、パッケージが美と機能を兼ねる存在として重要視されていたことが伺えます。(The Timeless Elegance of Tea Canisters/🔗 関連項目🟠参照)

国際的には、19世紀の日本製輸出箱の装飾や形状も記録されています。紙箱の意匠もまた贈答文化の一翼を担っていたことが浮き彫りになります。(Tea Chests/🔗 関連項目🟢参照)

紅茶パッケージは、単なる容器ではなく、その時代の生活や美意識の象徴でした。たとえば「あの黄色い缶」を見れば、誰かの家の匂いや光景がよみがえる。そうした記憶の継承もまた、紅茶文化の大切な一部です。