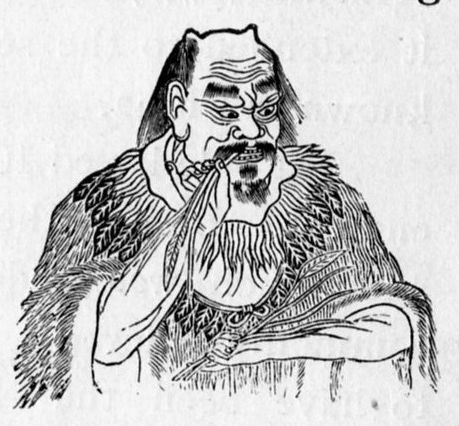

神農

contents

概要

神農(しんのう)は中国古代の伝説的帝王で、茶の発見者として語り継がれる存在です。「草木の性を知り、多くを嘗(な)めた」とされ、茶はその毒を解す「解毒薬」として位置づけられていました。茶文化の出発点を象徴する神話的存在の人物です。

詳説

中国の医薬・農耕文化を語るうえで必ず登場する人物、それが「神農」です。『神農本草経』をはじめとする古典では、神農は百草を自ら口にして薬効を確かめ、さらに一日に七十二種(72種類という意味ではなく「たくさん」という意味)の毒に当たったと記されています。その毒を解したものこそが「茶」であったとされ、この伝承は「茶はまず薬であった」という歴史的事実と響きあいます。

もちろん、神農の存在自体は歴史的実在というより「文化的祖」として語り継がれた象徴です。しかし、伝説が長く残るのは、それが人々の実感を支えたからでもあります。初期の茶が嗜好品ではなく、薬用植物として体系化されたこと、苦味と芳香が「醒め」と「浄め」をもたらすと理解されたことは、考古学・文献学の両面からも裏づけられています。

興味深いのは、中国医学において「毒」とは必ずしも害だけを意味せず、「身体に作用を及ぼす力」を含んでいた点です。つまり、神農の行為とは「人体実験」ではなく「薬理学的観察」であり、茶はその中で「作用のバランスを整える草」として位置づいていました。

神農伝説は後世の『茶経』にも言及され、陸羽もその名を冒頭に記すことで、茶を「薬の歴史」から「文化の歴史」へ橋渡ししています。茶文化の時間軸をたどるとき、神農は歴史というより「起源の象徴」として存在し続けているのです。

🧸くまの一言

神農のような「飲んで確かめる」というのはくまもハーブ農園を運営していた時によくやっていました。また、多数派ではありませんが「自分の処方する薬は全部1度は自分も飲んでみる」という医者も存在します。このような身体から得る知は決して古臭いものでも、乱暴なものでもないのです。