紅茶には1500年以上の歴史があり、その材料である茶の樹の利用の始まりは紀元前にまでさかのぼります。この紅茶の歴史について簡単にまとめておきたいと思います。

contents

1.中国とチャノキ

紅茶の樹は「紅茶の種類」で書いたように、日本の緑茶やウーロン茶と同じツバキ科ツバキ属の常緑樹であるチャノキです。チャノキの原種は中国の雲南省からチベット、ミャンマーにかけての山岳地帯に自生していたとされています。

中国の歴史の中で、お茶が登場するのは、古代中国の伝承に登場する三皇五帝の一人で農業・漢方の祖と言われている「神農(しんのう)」の逸話からとなっています。

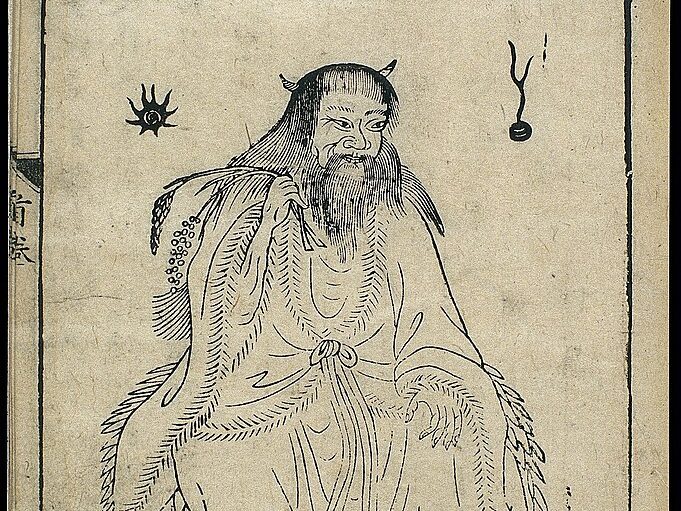

唐代(618~907年)の神農(蒋)を描いた木版画。

神農については、紀元前2世紀に成立した中国の思想書『淮南子』(えなんじ)、紀元前91年頃に完成したとされる歴史書『史記』、8世紀頃のお茶の専門書『茶経』など、多くの古文書でみることができます。

神農は、植物が薬になるか毒になるかを食べて調べたといわれています。そして毒草を食べた後に万能の毒消し薬として茶の葉を食べていた、と伝えられています。この逸話から、中国での茶の発見は紀元前2700年ごろ、神農時代であろうと考えられています。そこから中国では不老長寿の霊薬として珍重されていたようです。初期には薬として高貴な人々が飲用するものだったのです。飲み物として一般化したのは6世紀以降、つまり唐の時代(618~907年)からです。

2.ヨーロッパ、特にイギリスでの茶の歴史

ヨーロッパに茶がもたらされたのは1610年の事です。オランダ東インド会社によって、日本と中国から伝えられました。この時の茶は緑茶で日本茶と中国茶でした。

1600年にイギリスのロンドンの商人が設立したイギリス東インド会社は、重商主義の政策のもと、エリザベス1世からアジア貿易の独占権を認められ、第三次英蘭戦争などを経て、これをほぼ独占的に行いました。またインドの植民地化を進め、19世紀半ばまでにインドのほぼ全域を制圧しました。1697年に茶の輸入を開始し、1720年に独占輸入権を得てから1813年までの100年近く、イギリス東インド会社はお茶の輸入を独占し、その取引の利益が大英帝国繁栄の基礎を築いたとさえいわれています。

イギリス東インド会社が買いつけた茶はすべて紅茶に似た半発酵茶である「武夷茶」でした。武夷茶は茶葉の色が黒かったことから「black tea」と呼ばれ、やがてヨーロッパにおける茶の主流になりました。今でも英語圏で紅茶のことを「black tea」と呼ぶのはここから来ています(ちなみに「red tea」はルイボスティーを指すのが一般的です)。やがて発酵度をあげた製品づくり等が開発され、現在の紅茶の原型となります。

さて、オランダから買いつけた茶が1657年にイギリスで最初に売られた時は「万病に効く東洋の秘薬」としてでした。それからしばらくした1662年にチャールズ2世(Charles II)のもとに嫁いできたポルトガルの王女キャサリン・オブ・ブラガンザ(Catherine of Braganza) が、中国茶と当時は貴重だった砂糖を大量に持参してきました。貴重な中国茶に貴重な砂糖を入れて毎日飲むという贅沢な習慣は、キャサリンのイギリスへの示威行為の可能性も大いにありますが、結果として宮廷に喫茶の習慣をもたらしました。そしてこの贅沢な習慣は次第にイギリスの貴族社会に広まったのです。

17世紀の中頃には茶は一般へと広がっていきますがまだお金持ちの飲み物でした。その後イギリスは産業革命を成功させ、その結果中産階級の生活にも余裕ができてきました。それは食生活の大きな変化を起こさせ、紅茶が中産階級の人たちにも手が届くようになり、すっかり人々の生活の中に定着していきました。

19世紀になると、1823年にイギリスのロバート・ブルース(Robert Bruce)がインドのアッサム地方でアッサム種を発見し、ロバート・ブルースの死後、弟のチャールズ・アレクサンダー・ブルース(Charles Alexander Bruce)の働きによって、それが中国種とは別種の茶樹であることが確認されました。また、1845年に緑茶と紅茶の違いは製法の違いだけで、原料は同じチャノキであることを英国の植物学者、プラントハンター、商人であるロバート・フォーチュン(Robert Fortune)が発見しました。これらの発見により、元来の中国種とアッサム種との交配が進み、イギリスの植民地であったインド各地やスリランカ(当時はセイロン)、バングラデシュでの茶の栽培が盛んになり、19世紀末迄には中国茶をすっかり凌駕するようになりました。今でもインドが最大の紅茶の産地であるのはこの時から始まって現在にいたっているのです。

最初の方で書いた通り、ヨーロッパに入ってきた茶は緑茶でした。それが紅茶となった経緯については定説はありませんが、今見てきたような歴史の中で中国のウーロン茶系の茶がヨーロッパ人の嗜好に合わせて製造業者によって、強く発酵した紅茶が作られたという説が有力です。

やがて紅茶は大衆化して一般人にも手が届くようになり、食料品店でも売られるようになって市場は拡大し、一般家庭に入り込んでいきました。

3.イギリス人と紅茶

イギリスは紅茶の消費の多さから紅茶の国と呼ぶ人も多いのですが、実際にイギリス人は1日に5~6回、多い人だと9回くらい紅茶を飲むそうです。

イギリスのお茶の時間

Early Morning Tea(アーリーモーニングティー)

朝、起き抜けに飲む紅茶のことです。19世紀のヴィクトリア時代のイギリス中産階級以上の人々は、家事使用人に命じて指定の時間にベッドサイドまで紅茶を運ばせていました。ベッドの中で楽しむことから、Bed Tea(ベッド・ティー)ともいいます。この優雅な習慣は、その後、夫が妻に対してサービスする、という形に変化していきました。

Early Morning Teaは濃い紅茶をミルクティーで頂くのが一般的です。

Breakfast Tea(ブレックファストティー)

朝食の時に飲む紅茶で主にミルクティーです。これ専用の伝統的なブレンドがEnglish Breakfast tea(イングリッシュブレックファストティー)です。アッサム茶、セイロン茶、ケニア茶をブレンドしたものが一般的でその比率などは紅茶メーカー毎に独自のものになっています。

Elevenses Tea(イレブンジズティー)

午前11時ごろに紅茶と軽食を楽しむイギリスの習慣があり、その時に飲む紅茶。スコーンやマフィン等と共に楽しみます。ほとんどの場合、ティーカップではなく、マグカップで紅茶を飲むのも特徴的です。

ウヴァをベースにしたブレンドティーが多く好まれます。

Lunch Tea(ランチティー)

昼食の時に飲む紅茶で、タンニンが豊富に含まれる、ウバ、アッサム、ダージリンなどが好まれるようです。

Afternoon Tea(アフタヌーンティー)

午後3時か4時頃から始まるいわゆる「優雅なお茶の時間」です。1840年頃にイギリスの貴婦人の間に広まり、ヴィクトリア朝時代に中産階級にも広がりました。ストレートティー、フレーバーティー、ミルクティー、フルーツティーなどさまざまな紅茶が決まれます。

High Tea(ハイティー)

夕食の時間帯に料理やお酒を交えて楽しむ紅茶のことです。香りがおとなしく、癖があまりないもので、味のしっかりした紅茶が好まれます。

After-dinner tea(アフターディナーティー)

夕食後のくつろぎの時間に楽しむ紅茶やハーブティーのことを指します。香りに特徴のあるフレーバードティーやハーブティーが好まれ、リキュールやブランデーなどを紅茶に加えることもあります。

Night Tea(ナイトティー)

就寝前に、寝室やベッドの上で楽しむ紅茶。紅茶にブランデーを少量入れるブランデーティーやティースプーンに角砂糖を乗せてブランデーを垂らし、そこに火をつけてアルコール分をとばしたものを紅茶に入れるティーロワイヤルなどが好まれます。

以上代表的なお茶の時間だけでも8つあります。この全てという人もいますし、このうちの5~6回という人もいますが、逆に言えば一般的なイギリス人はこのくらい毎日紅茶を飲んでいるということです。その消費量や生活への根付き方から「紅茶の国」と呼ばれるのも納得ですね。

🔗リンク

チャールズ2世(Charles II)

キャサリン・オブ・ブラガンザ(Catherine of Braganza)

ロバート・ブルース(Robert Bruce)

チャールズ・アレクサンダー・ブルース(Charles Alexander Bruce)

ロバート・フォーチュン(Robert Fortune)

アッサム種

お茶の時間(英国のティータイム習慣)

ファイブオクロックティー(Five O’Clock Tea)

ナイトティー(Night Tea)

アフターディナーティー(After Dinner Tea)

ハイティー(High Tea)

アフタヌーンティー(Afternoon Tea)

ランチティー(Lunch Tea)

イレヴンジスティー(Elevenses Tea)

ブレックファストティー(Breakfast Tea)

アーリーモーニングティー(Early Morning Tea)